duecento anni dopo l’inaugurazione della strada dello Stelvio.

| Oltre

quei monti sono altri monti ed altri ancora... e mille son qué monti, e

tutti erti, nudi, tremendi, inabitati, se non da spirti,

ed uom mortal giammai li varcò |

Così

Manzoni, nell'Adelchi, raccontava il Medioevo nelle Alpi Occidentali.

Immagine che si adatta bene anche alle due catene alpine che dividono

l'Alta Valtellina dall'Austria. In mezzo a questa natura estrema il

6 luglio 1825 veniva inaugurata

la strada carrozzabile

per il giogo più alto d’Europa. Questa data

rappresenta un momento importante perché finalmente alle some ed

alle portantine si sostituiscono i carri e le carrozze. Inizia così

anche per queste valli alpine l’epoca moderna.

Molte sono le iniziative per festeggiare questo bicentenario, ma la più importante dal punto di vista culturale è la mostra documentaria allestita a Bormio in quattro postazioni a cura dell’Istituto Ricerca e Studi Carlo Donegani dal titolo: La regia strada dello Stelvio: saperi, tecniche, relazioni, curiosità.

Il nucleo della mostra è composto da 66 pannelli riguardanti “Donegani l’ingegnere tra le Alpi. La sfida al giogo dello Stelvio” presentati in una mostra itinerante nel 2021, integrati da altri 21 pannelli esito di ricerche successive e disponibili assieme ad altro preziosissimo materiale nella sezione "archivio" del sito www.irscdonegani.it. A questo interessante ed approfondito lavoro ci siamo ispirati andando alla ricerca di come si è evoluta nel tempo la viabilità alpina fra Bormio, i Grigioni e la val Venosta.

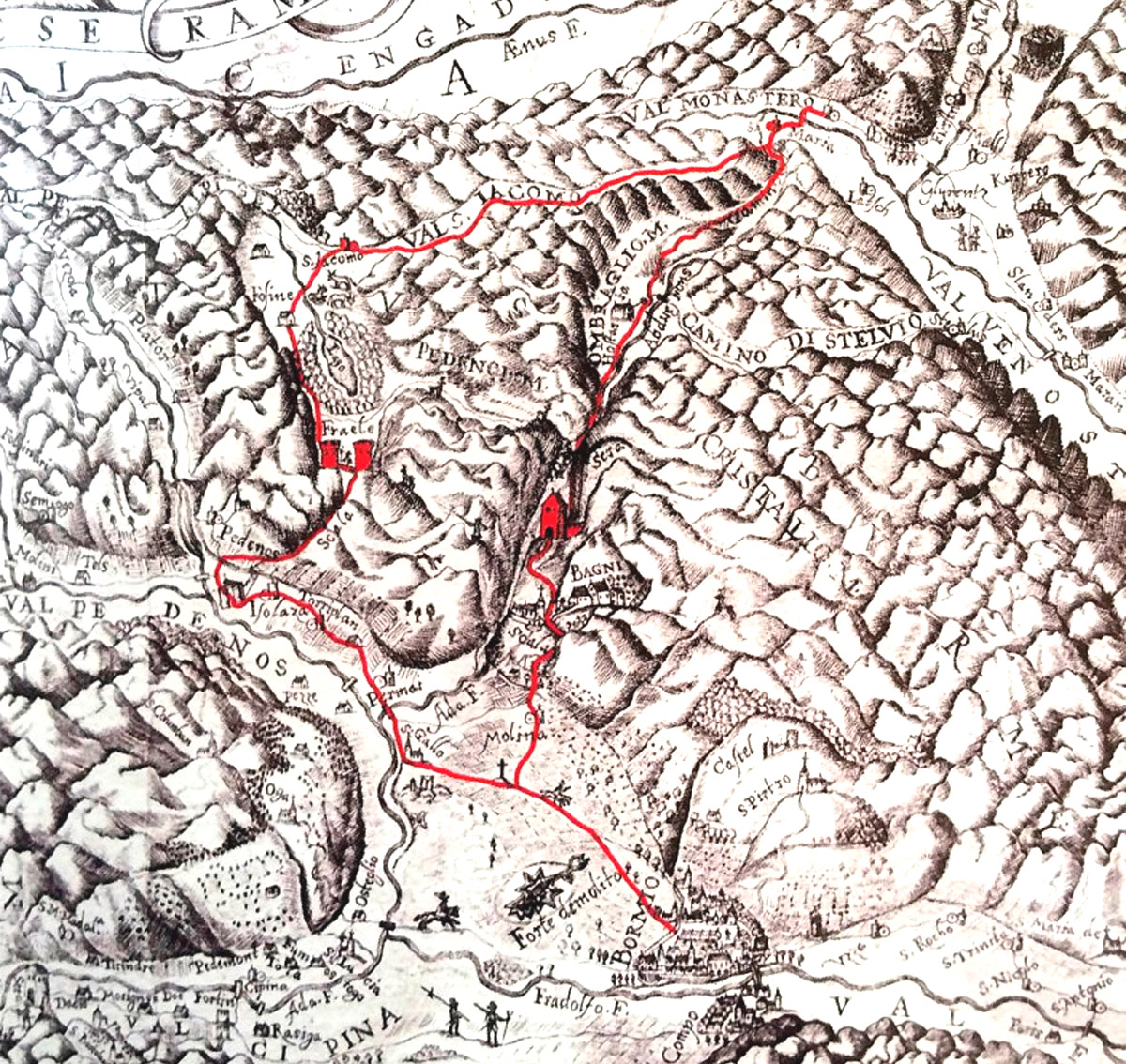

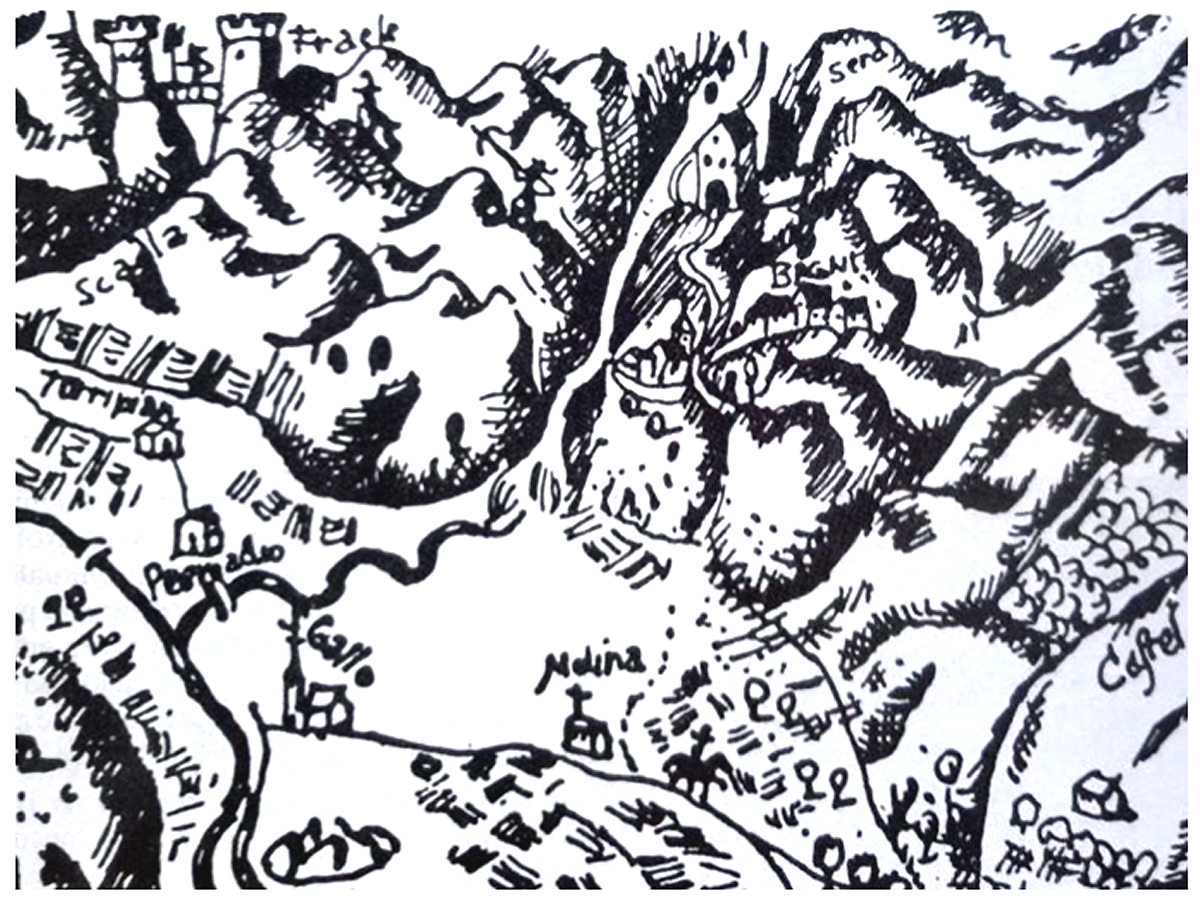

H.C.

Schnierl, 1637, evidenziati in rosso le vie di Fraele e del Braulio, mostra documentaria Istituto Ricerca C. Donegani

Tutto

inizia forse prima della

colonizzazione romana dell’Alta Valtellina. Chi ha studiato la

stratigrafia e tipologia degli edifici dei Bagni Vecchi di Bormio

sostiene che sotto la chiesa di San Martino la vasca sia di origine

romana e che la chiesa stessa fosse un tempio. Anche se i Romani non

hanno lasciato segni tangibili della loro presenza stanziale certo è

che al primitivo abitante delle valli di Bormio non poteva passare

inosservato lo sbuffo di vapore che accompagnava nei periodi freddi

la sorgente ipertermale dei Bagni.

E proprio oltre i Bagni si apre la lunga valle del Braulio (ritenuto un ramo del fiume Adda fino al 1800) e da qui si può intravvedere un possibile valico alpino alla sua sommità. La valle, che un tempo doveva essere alberata, era piena di insidie per i versanti scoscesi e franosi e per le copiose nevi invernali. Percorsa dai cacciatori o dalle staffette militari alla ricerca di un valico per passare oltre la muraglia alpina, non si conosce quando cominciò ad essere utilizzata come via di comunicazione.

Si deve attendere il periodo Carolingio e l’evangelizzazione benedettina delle valli alpine per dare impulso alla ricerca di nuove vie commerciali. Singolare la presenza di tre chiese sorte nell’ alta Valtellina attorno all’Ottavo secolo: San Martino di Serravalle, San Martino di Pedenosso e San Martino ai Bagni. A queste si deve aggiungere il grande monastero benedettino di San Giovanni a Santa Maria in val Mustair, una valle tributaria della val Venosta.

La chiesa di San Martino di Serravalle, un semplice edificio ad una navata, è scomparsa sotto una frana nel 1978 assieme al paese di San Antonio Morignone. Qui sorgeva una muraglia ed una torre (Serra) a controllo della strada di accesso alle valli di Bormio. Conservava l’immagine in affresco dell’abate Waldone, rettore del monastero benedettino di Saint Denis di Parigi che ottenne in donazione da Carlo Magno la Valtellina e Bormio nel 775.

La chiesa di San Martino di Pedenosso è un raro esempio di chiesa-fortezza dell’Ottavo secolo perfettamente conservata e ancora utilizzata dalla comunità di Pedenosso alle pendici delle Torri di Fraele. Sorge su uno sperone roccioso da cui si controlla la valle e le strade per il passo del Foscagno e la salita alla valle di Fraele.

San Martino di Pedenosso |

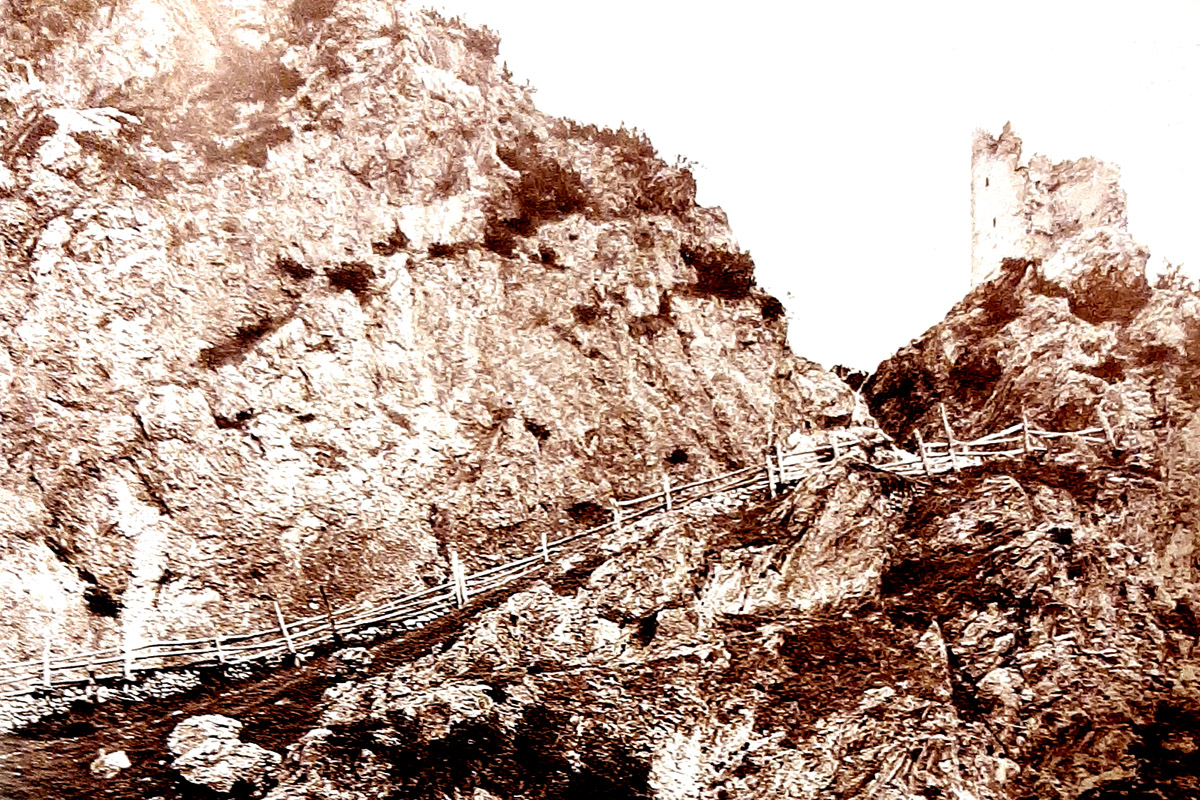

Le torri di Fraele |

La visione dal basso

delle Torri di Fraele, poste

da quasi settecento anni a guardia di un

pendio insidioso e friable che sembra quasi verticale, lascia

all'escursionista non poche domande sulla antica mulattiera con le

famose

scale (schallae), che, risalendo un ghaione, permettevano un tempo il

passaggio di cavalli e some con carichi di vino da vendere nei mercati

del nord. Anche la strada asfaltata a zig-zag scolpita nella roccia nel

Novecento per raggiungere le Torri e costuire le dighe di Cancano non è

al riparo da continui dissesti.

Non

è nota l’epoca in cui è

iniziato il transito di persone e merci attraverso le valle di Fraele

da e per Santa Maria in val Mustair e la val Venosta. Questo

tracciato risale certamente al periodo Carolingio. Veniva chiamato

Strada Imperiale e dall’inizio del XIV secolo divenne

transitabile anche a cavallo. Da Bormio a Santa Maria a piedi

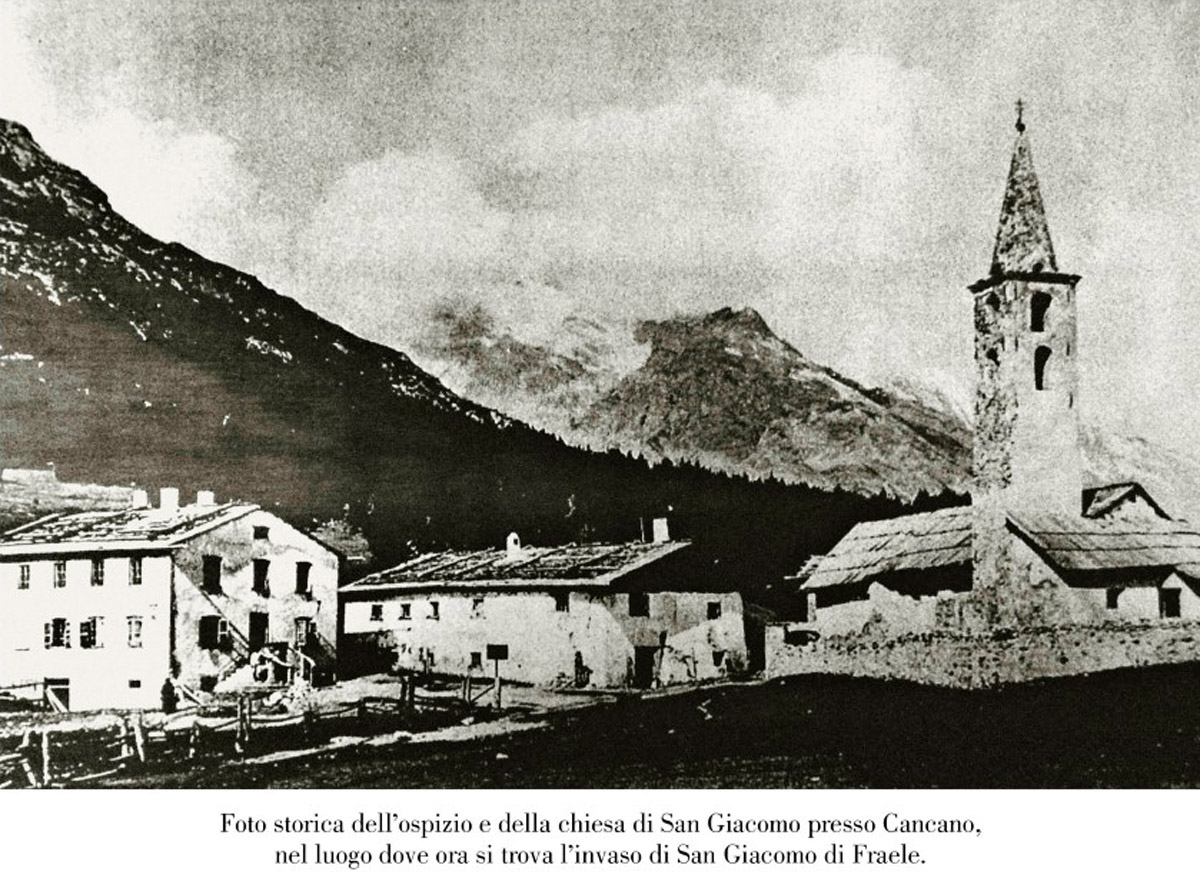

servivano 25 ore. A quota 2000 m sorgeva il villaggio e la chiesa di San Giacomo e ampie strutture con

funzione di Xenodochio per

l’assistenza ai viandanti. Ora ciò che resta del villaggio è

coperto dalle acque del secondo lago di Cancano.

|

Le Scale di Fraele |

Questa strada nota anche come "super fortezas schallae" era considerata la più sicura ed utilizzabile durante tutto l’anno in quanto il passo posto in località Doss Radond è alto solo 2237 m. Malgrado le caratteristiche lo avessero consentito senza particolari accorgimenti, la Strada Imperiale non venne mai resa carreggiabile. Le famose Scale (in tronchi di legno infissi a sbalzo nella roccia che permettevano di superare l’ultimo tratto di salita alle Torri) vennero sostituite da una vera strada solo all’inizio dei lavori per gli invasi artificiali. Il percorso completo della Strada Imperiale è tuttora utilizzato solo a scopo escursionistico e cicloturistico.

LA VIA CURTA PER QUAM ITUR IN VENUSTA

La chiesa di San Martino ai Bagni si trova subito dopo le scale dei bagni dove sorgeva uno Xenodochio e le vasche di acqua calda noti ora come Bagni Vecchi, strutture ricettive e termali posti alla partenza del percorso breve fra Bormio e Santa Maria chiamato “super serram ad montem". Qui sorgeva una grande torre presidiata con il compito di esazione del dazio e controllo (serra).

San Martino ai Bagni |

La quarta cantoniera e l'osservatorio meteorologico |

Il sentiero lungo la valle del Braulio permetteva di raggiungere Santa Maria e la val Venosta relativamente in poco tempo. Divenne percorribile a piedi o a cavallo. In inverno era aperta solo in casi eccezionali in quanto era necessaria l’assistenza di molte persone (rotteri) per aprire il passaggio attraverso la neve e garantire la sicurezza. Un ospizio - osteria si trovava nei pressi del passo di Umbrail (di Worms/Bormio o di Santa Maria) a quota 2501 m (dove sorse la quarta cantoniera quando la strada divenne carrozzabile). Da qui, seguendo la mulattiera della val Muranza si univa con la strada di Fraele poco prima di arrivare a Santa Maria in val Mustair.

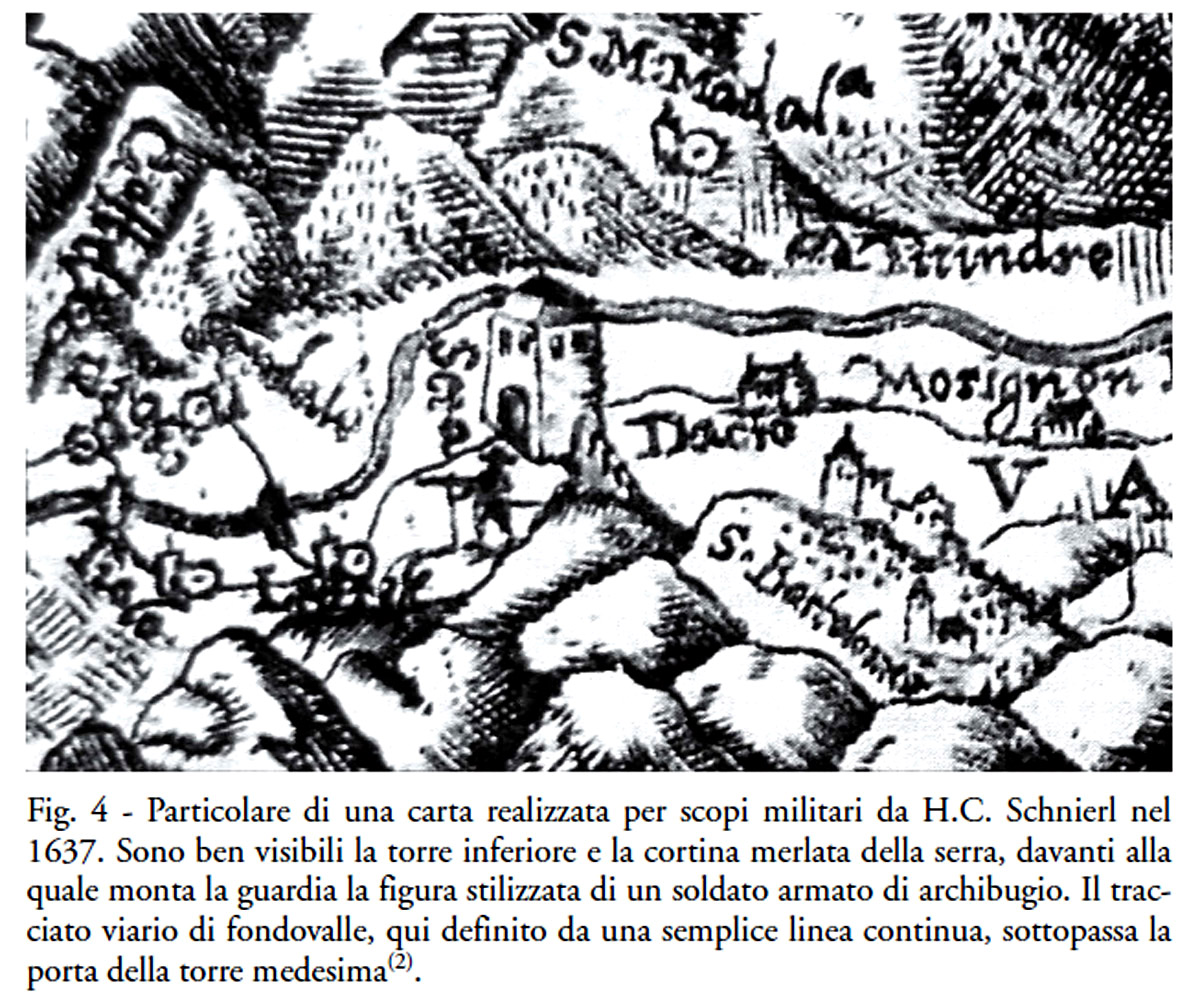

Altro particolare della mappa di H.C.Schnierl del

1637. A sinistra le Torri di Fraele e a destra San Martino ai bagni e

la torre della Serra poco sopra.

In alternativa (vedi mappa dettagliata più avanti) le some potevano utilizzare un percorso naturale più lungo, poco pendente e più sicuro, che lasciata la Serra dei bagni e attraversato il torrente Braullio risaliva a nord seguendo la valle Forcola fino alla bocchetta di Forcola (2768 m) e quindi l’ospizio ed il passo di Umbrail. Strada comoda soprattutto nella buona stagione, alternativa alla via di Fraele, ma più breve in quanto permetteva di risparmiare fino a cinque ore andando a piedi nel tratto da Bormio e Santa Maria.

Durante la Prima guerra mondiale è stata costruita anche una variante a quest'ultimo percorso attraverso il piano di Pedenolo e la bocchetta omonima cercando di mantenere una pendenza costante adatta al traino dei cannoni. La valle della Forcola, nelle due sue varianti, è ora diventata un interessante percorso escursionistico e cicloturistico.

Gli itinerari descritti hanno in comune i due importanti centri di Bormio e di Santa Maria. Proprio in quest’ultima cittadina svizzera sorse il monastero benedettino maschile di San Giovanni Battista che poi, dal XII secolo, divenne femminile. La chiesa a tre navate è quasi completamente affrescata con rappresentazioni dell’Ottavo secolo perfettamente conservate. Lo stesso Carlo Magno avrebbe sostenuto economicamente la costruzione del monastero. Santa Maria divenne con Bormio capolinea di due delle più importanti vie alpine medioevali. Posta a metà della val Mustair, da qui si raggiungono facilmente la val Venosta, Merano e Bolzano, seguendo il corso dell’Adige verso sud est, Malles ed il passo Resia a nord.

La chiesa del monastero di San Giovanni |

Gli affreschi risalgono alla fondazione del monastero |

La viabilità alpina a nord di Bormio restò pressoché invariata per quasi mille anni condizionata dalla meteo, dalla natura, dalla fragilità dei luoghi e dagli eventi politici e bellici. Periodi in cui vennero migliorati i fondi stradali seguirono a periodi di abbandono in cui i transiti si ridussero quasi a zero.

|

Attraverso la valle del Braullio passarono personaggi illustri come Carlo IV di Lussemburgo nel 1356 o Bianca Maria Sforza nel dicembre del 1493 con il suo corteo nuziale di seicento persone forse preceduta o accompagnata da Leonardo da Vinci. A Bormio si fecero grandi feste e, per l’occasione, venne preparata la strada con molta cura. “... furono attenuate le rapidità dei pendii e dei precipizi, ricoperte le nevi con sabbia, accesi fuochi per temperare il rigore del freddo e costruiti piccoli rifugi con provvista di vino e pane.” Il Camino de Stelvio venne offerto a Ludovico il Moro quando, perduto il ducato di Milano, voleva raggiungere Bressanone in cerca di aiuto contro i francesi. Da Bormio “...giunse di notte sulla montagna dl Mombrai (Umbrail) colmo di dolore, lasso, affaticato e stanco. Essendo cattivo il tempo fu costretto l’infelicissimo principe a starsene sino al giorno sotto una grotta, e gli altri suoi come un gregge spaventato, andavano errando per inospite ed ignote strade.” Dopo questa esperienza non si spinse però ad utilizzare il sentiero dello Stelvio, ma, arrivato al passo Umbrail preferì raggiungere Santa Maria seguendo la strada tradizionale più sicura.  Truppe risalgono lo Stelvio Le cronache ricordano i vari, e spesso funesti, passaggi degli eserciti come accadde nel1635 quando i soldati imperiali diretti a Milano derubarono ovunque e distrussero perfino i luoghi sacri. Durante la discesa in Italia i Lanzichenecchi, ricordati nei Promessi Sposi, portarono oltre alle distruzioni la peste . Stessa sorte subirono le comunità locali per il passaggio delle truppe francesi nel 1799. |

In periodo Napoleonico si cominciò a discutere per la costruzione di una grande strada carrozzabile fra lo stato Italico e quello Bavarese. Si misero a confronto i due itinerari principali esistenti. Il primo per la val Chiavenna ed il Maloja ed il secondo per la Valtellina. Gli studi avviati portarono facilmente ad indicare il Maloja (1815 m) “non più alto che i colli di Brianza” in quanto tutto il percorso risultò molto più breve e più economico sia per la costruzione che per la gestione.

Queste osservazioni in quel particolare momento politico avrebbero potuto significare una forte diminuzione dei traffici attraverso la Valtellina che invece aveva bisogno di un notevole investimento nella viabilità per non restare completamente isolata. Nella relazione del 1809 del Dipartimento dell’Adda vennero quindi studiati tutti i cammini fra Bormio ed il Tirolo.Si indicò come il più semplice da rendere carrozzabile quello per la valle di Fraele e la val Mora definendolo economico e privo di grandi difficoltà. Per avere questa strada completamente in ambito italiano avrebbero dovuto andare in porto le trattative di scambio territoriale con i Grigioni: la val Mora, parte della val Mustair e Santa Maria contro Livigno e Trepalle. Queste trattative continuarono per anni, invano.

LA

CARROZZABILE DEL BRAULIO poi DELLO STELVIO

Dopo il Congresso di

Vienna, quando la Lombardia si trovava sotto il dominio dell'Austria,

divenne necessaria una strada da Milano a Vienna

completamente in territorio austriaco. Si decise di tentare ciò che

fino a quel momento era considerato impossibile: progettare e costruire

una carrozzabile attraverso il passo dello Stelvio da tenere aperta

tutto l’anno, un’opera unica in Europa fra montagne sempre

innevate.

Nel

1818 l'imperatore Francesco

I d'Asburgo

affidò l'incarico all'ingegnere capo della provincia di

Sondrio, Carlo

Donegani,

già progettista della strada del passo

dello Spluga,

che si occupò di entrambi i versanti lombardo e tirolese.

I

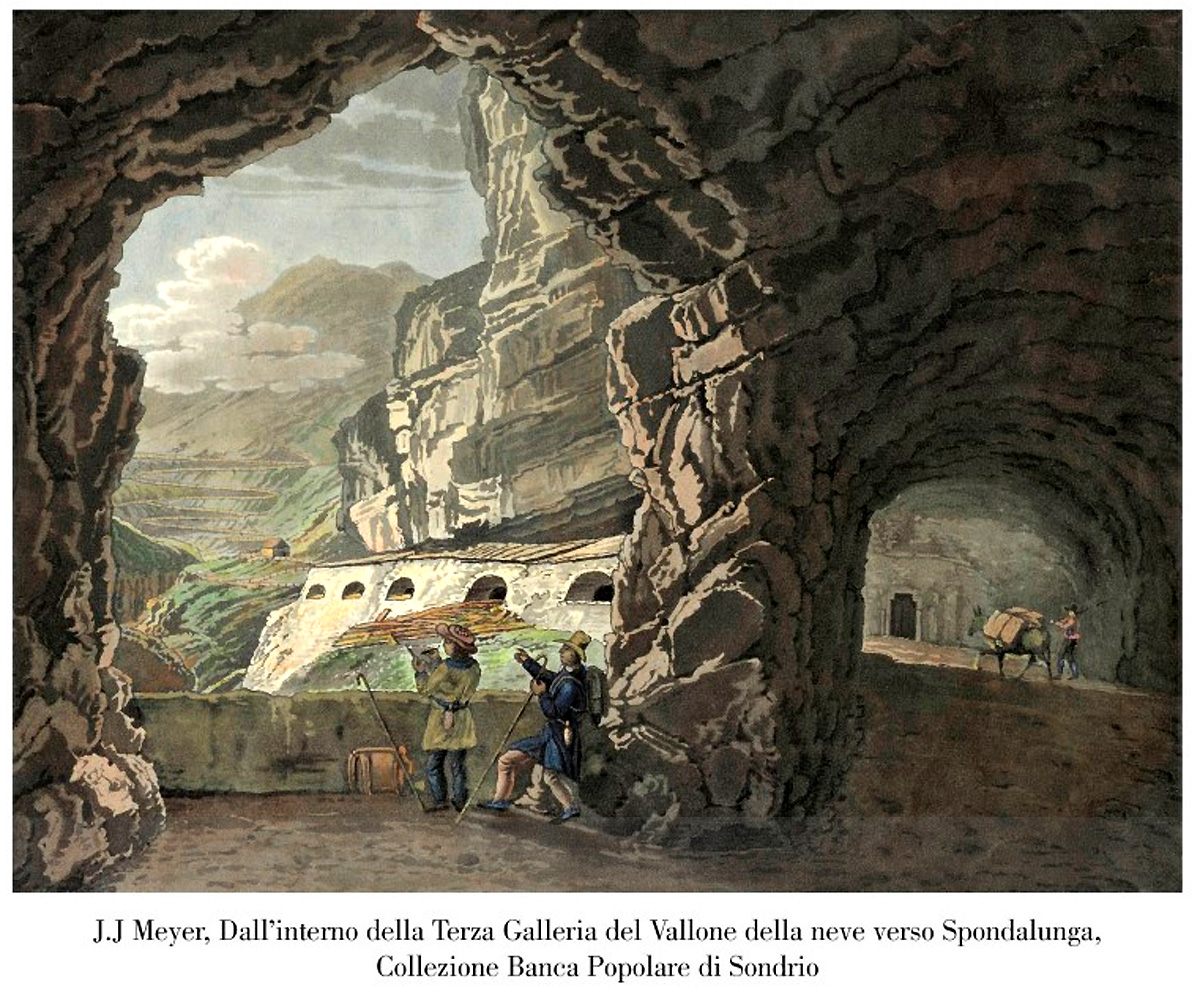

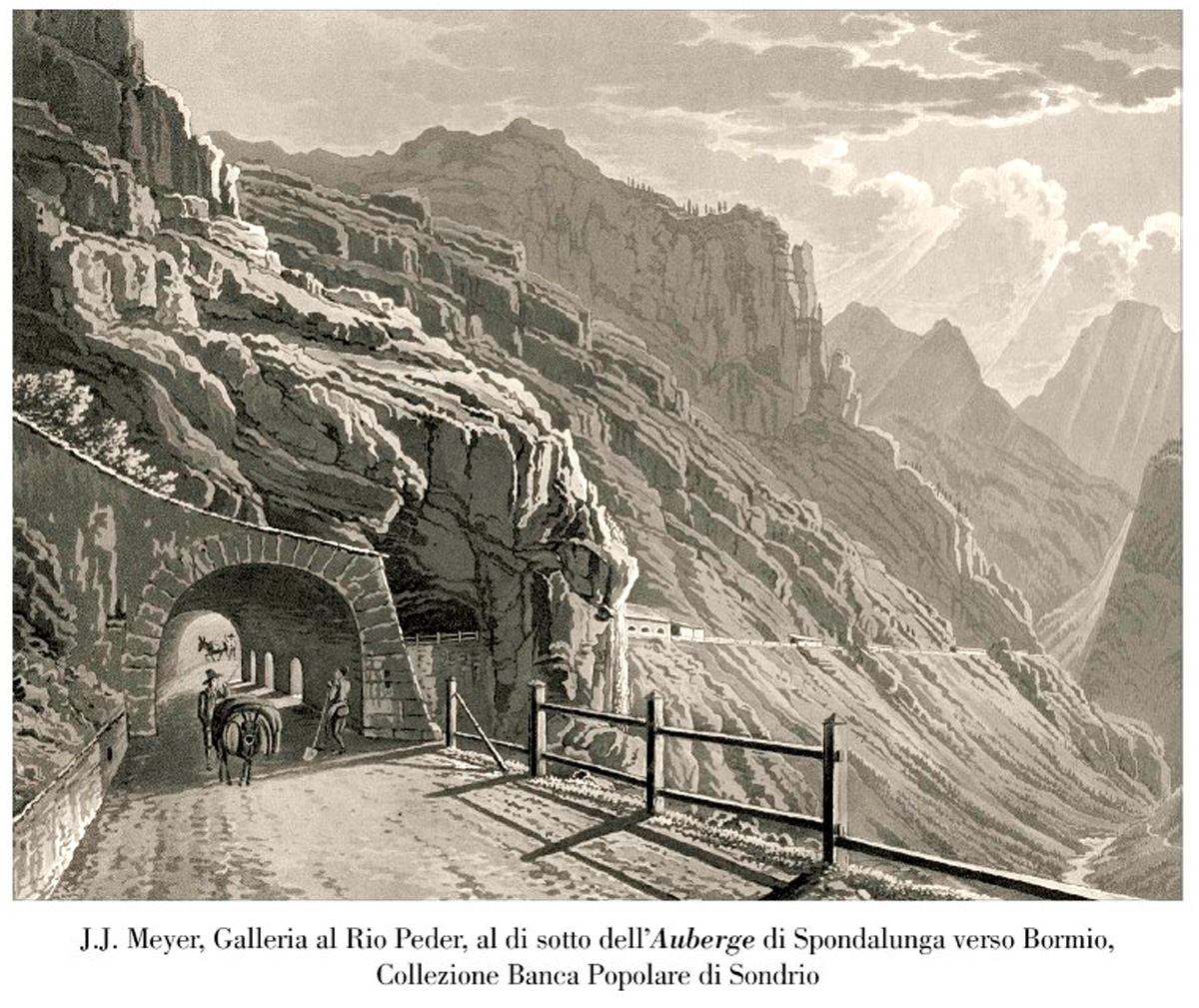

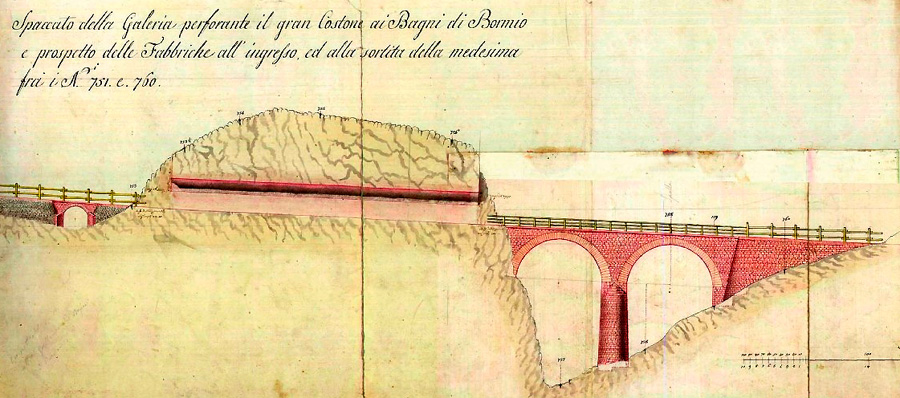

lavori vennero avviati nel 1820. Da Bormio a Trafoi, per mantenere

bassa la pendenza, si costruirono in tutto 84 tornanti e 6 gallerie.

I bagni vecchi nell'Ottocento. Si nota la mulattiera che sale sotto lo stabilimento termale e la nuova strada carrozzabile più sopra.

Pochi

anni dopo, nell'ottobre1825, fu completata ed aperta ai transiti la strada dello Stelvio (che sul

versante italiano veniva chiamata ancora strada del Braulio). Vienna e Milano erano finalmente

collegate. Con i suoi 2758 m lo Stelvio divenne il valico

carrozzabile più alto delle Alpi da cui ammirare da vicino vette ben

oltre i tremila metri e ghiacciai perenni. Fu subito attrazione

turistica.

|

|

Come per tutte le opere belle e tecnicamente complesse i costi per la costruzione furono elevati, ma forse inattesi i costi necessari per mantenerla in servizio che raggiunsero presto importi annuali pari ad un decimo di quanto speso per la costruzione.

Fu

così che solo undici anni dopo la sua apertura, in seguito ai

frequenti danni causati dalle intemperie soprattutto sopra quota 2500

metri, si cominciò a pensare ad una alternativa più economica, ad una

variante carrozzabile dove, fino a quel momento, resisteva da oltre

un millennio la mulattiera che dal passo Umbrail scendeva

direttamente per la val Muranza a Santa Maria in val Mustair nel

cantone svizzero dei Grigioni.

Nel

1836 si diede incarico di nuovo all’ing. Donegani di studiare

questa opportunità che avrebbe dovuto portare alla chiusura completa

della strada dello Stelvio dalla quarta cantoniera del passo Umbrail

fino al passo e quindi di tutta la discesa verso il Tirolo della

strada stessa.

Quasi

un figlicidio per l’ingegnere che, invece di difendere la sua

creatura, si mise subito all’opera dimostrando non solo la

fattibilità tecnica della variante, ma la sostenibilità economica

che avrebbe portato a renderla conveniente in pochi anni.

Fossero finalmente

andati a buon fine gli accordi territoriali di compensazione con il

canton Grigioni sarebbe stata la fine della mitica strada dello

Stelvio solo pochi anni dopo la sua costruzione. Ma, per fortuna,

ancora una volta i confini non vennero toccati e lo Stelvio continuò ad

essere attraversato.

La strada carrozzabile dal passo Umbrail a Santa Maria restò quindi sulla carta fino al 1901 quando venne edificata a spese del cantone svizzero diventando una valida alternativa per collegare la Valtellina con la val Venosta durante i periodi in cui il passo dello Stelvio non è transitabile. Ora, chiusa la dogana al passo Umbrail, è diventata assieme al bicentenario Stelvio un circuito turistico alpino affascinante fra i più ambiti soprattutto da ciclisti e motociclisti.

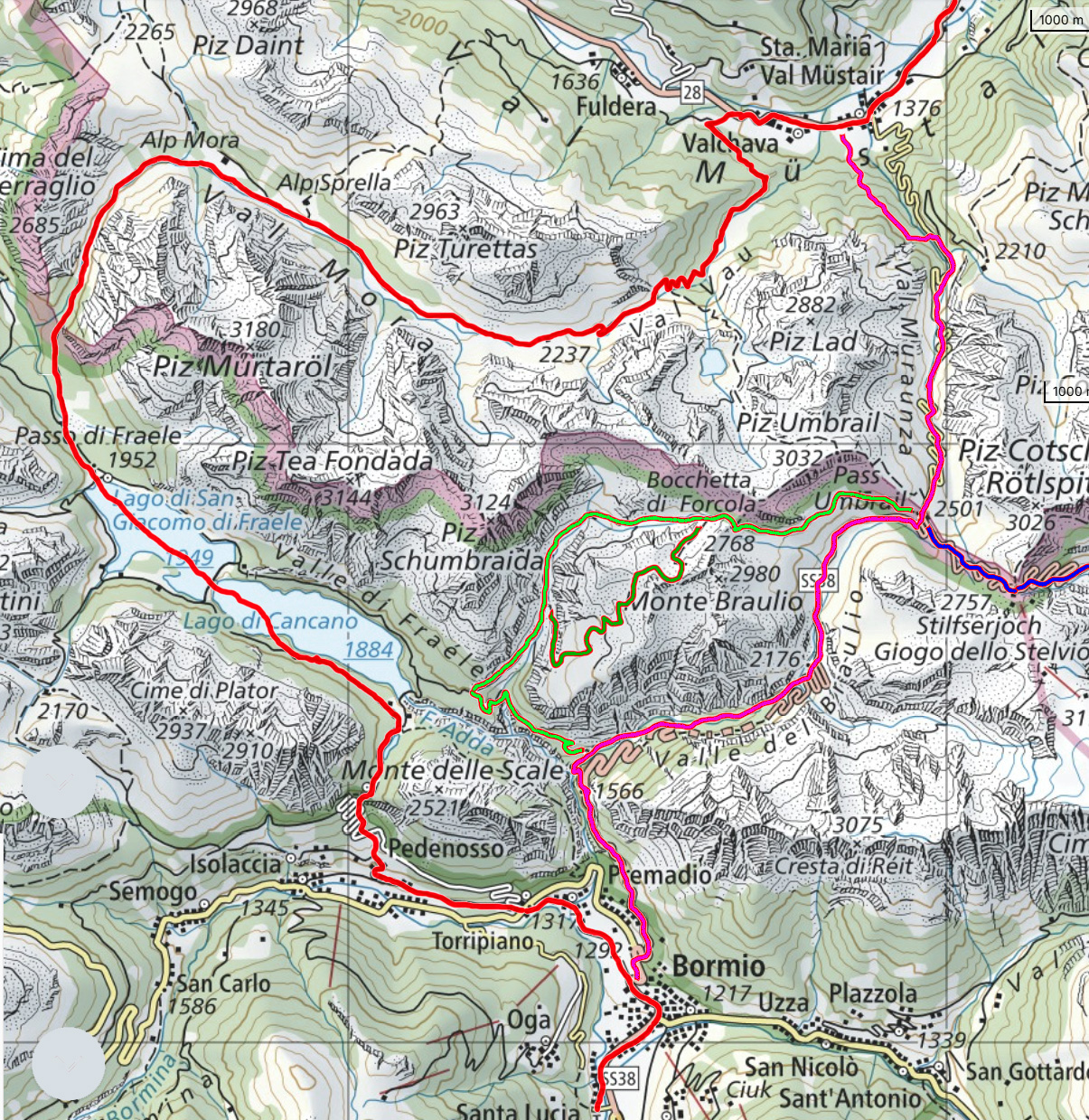

Mappa dettagliata itinerari storici: In rosso la "Via Longa de Venusta", in violetto la "Via Curta" con le due varianti in verde. In blu il "Camino de Stelvio"

Donegani, l'ingegnere tra le Alpi, la sfida al Giogo di Stelvio a cura di Maria Carla Fay - ed. Società Economica Valtellinese

I Bagni di Bormio nel corso dei secoli di Dante Sosio - ed. Studi e ricerche nelle valli bormiesi - 1985

Leonardo, la Valtellina ed i Bagni Vecchi

di Bormio

Il Monastero di San Giovanni in val Mustair

La chiesa di San Martino di Serravalle (Altarezia news)