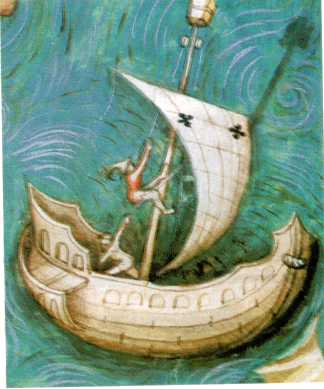

Il viaggio via

mare

Nel Medioevo un viaggio via

mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano

stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni

dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,

a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini

più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio

spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere

due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,

ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano

riempiti fino all'inverosimile.

Nel Medioevo un viaggio via

mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano

stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni

dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,

a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini

più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio

spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere

due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,

ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano

riempiti fino all'inverosimile.

Ai pellegrini veniva consigliato di portarsi qualcosa su

cui sdraiarsi e indumenti caldi, oltre a provviste (formaggio,

salsicce, carne salata, biscotti bianchi, pani di zucchero e dolciumi)

per integrare la magra dieta fornita dalla nave, e a qualche spezia

forte per curarsi indigestioni e mal di mare. Dopo la fame e l'insonnia,

la noia era il principale problema dei passeggeri. Per occupare

il tempo alcuni passavano la giornata a bere, altri a giocare

a carte o ai dadi, anche gli scacchi erano un gioco molto comune.

Sullo sfondo si sentiva da mattina a sera cantare in coro. Un

piccolo gruppo di pellegrini contemplativi si riuniva in un angolo

a scrivere o a pregare. Altri dormivano giorno e notte. Molti

scrivevano il diario di viaggio. L'unico passatempo organizzato

erano le prediche. La tediosa calma di un lungo viaggio in mare

era di tanto in tanto disturbata dalla comparsa dei pirati.

La legge del mare imponeva a tutti i passeggeri di partecipare

alla difesa della nave e i pellegrini, sebbene fossero esenti

da quest'obbligo a causa dell'ispirazione religiosa del loro viaggio,

combattevano di solito con lo stesso coraggio degli altri. Nonostante

il peggiorare dei rapporti tra Islam ed Occidente con un conseguente

aumento di tasse e pedaggi, i pellegrini continuavano ad andare

in Terra Santa, soprattutto grazie all'iniziativa dei Veneziani.

Le severe norme imposte dalla Serenissima infatti garantivano

un elevato grado di sicurezza del viaggio ed una moralità

commerciale che altri porti non offrivano (gli armatori genovesi

e pisani erano sospettati di vendere i passeggeri come schiavi

nei porti arabi).

Vantaggi che offriva il porto veneto: - essendoci molte

navi che salpavano l'attesa per imbarcarsi era di pochi giorni

- il porto, per la sua posizione geografica, era al sicuro dagli

attacchi dei pirati - i Veneziani scortavano i pellegrini per

gran parte del percorso - la moneta veneziana era tra le più

stabili in tutto l'Occidente, inoltre era l'unica ad essere legale

anche nei territori arabi - i Veneziani erano una buona compagnia.

Le galere autorizzate dalla repubblica partivano per Giaffa

ogni anno, subito dopo l'Ascensione, e ritornavano in autunno.

Quando le richieste erano numerose partivano da Venezia due flotte,

una in marzo e l'altra in settembre. La quota pagata comprendeva

vitto e alloggio per tutto il viaggio, compreso il soggiorno in

Terra Santa; l'armatore, che di solito era anche il capitano della

nave, pagava tutte le tasse e i pedaggi, le spese per gli asini

e i cavalli da soma, le visite guidate di Gerusalemme e le escursioni

speciali al Giordano. La popolarità di questi viaggi era

totalmente dovuta all'alta reputazione di cui godevano gli armatori

veneziani.

La repubblica veneta cominciò ad autorizzare e regolare

il traffico dei pellegrini a partire dagli inizi del XIII secolo

(numero massimo di pellegrini per ogni nave e data di partenza).

Vi era un lungo contratto Giaffa-Venezia nel quale erano stabiliti

i diritti e i doveri del pellegrino. All'inizio del XV secolo

però le controversie tra i due porti erano diventate tali

e tante che nel 1437 la repubblica veneta aveva preso l'estrema

misura di sospendere i pellegrinaggi annuali via mare. Questi

furono ripresi nel 1440 su basi diverse, ma con un progressivo

declino, finché l'interesse per i luoghi santi svanì,

e gli armatori non furono più in grado di offrire viaggi

a buon mercato.

Nel Medioevo un viaggio via

mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano

stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni

dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,

a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini

più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio

spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere

due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,

ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano

riempiti fino all'inverosimile.

Nel Medioevo un viaggio via

mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano

stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni

dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,

a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini

più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio

spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere

due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,

ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano

riempiti fino all'inverosimile.