Le prime testimonianze inerenti il monastero di S. Maria Assunta

provengono da un presunto testamento dettato da Manigunda, monaca lombarda

che avrebbe fondato lungo il corso del fiume Olona un monastero femminile

(per il quale pare fossero stati messi a disposizione i beni di Cairate

e del regno italico).

Secondo l'atto di fondazione (del quale ci è giunta una copia

risalente al 12° secolo) il monastero venne sottoposto alla giurisdizione

del vescovo di Pavia (Anastasio) – riguardo al quale venne mesa in discussione

l'esistenza stessa -. Diversi studiosi considerarono la possibilità

che, in realtà, il documento non fosse autentico, finendo col mettere

in discussione l'esistenza della stessa leggendaria fondatrice. – Muratori

fu uno tra i primi ad esprimere i propri dubbi riguardo la validità

del testamento.

I punti maggiormente contestati del documento riguardano perlopiù

la datazione difficilmente riconducibile al regno di Liutprando ed Eldeprando.

Le inconguenze presenti nel testo (tra le quali le citazioni del

COMITATUM SEPRIENSE e del REGNUM ITALICUM) sarebbero spiegabili come conseguenze

di possibili errori di trascrizione o di interpretazioni storiche.

Anche l'interpretazione di Deiana (secondo la quale si tratterebbe,

invece, dell'opera di un falsificatore che avrebbe ricostruito a memoria

il testo ormai inutilizzabile) spiegherebbe, per lo meno in parte, i grossolani

errori che appaiono evidenti nell'atto.

Si tratta, comunque, di sole ipotesi in quanto non si è giunti

ad una risoluzione finale.

Altri dubbi sorsero, poi, riguardo la costruzione del monastero alto

medioevale.

Si trattava di stabilire se esso fosse stato costruito EX NOVO o

se si trattasse della ristrutturazione di edifici risalenti all'età

romana (ed appartenenti ad un castrum che era stato eretto in quel luogo).

Una bolla pontificia data 28 agosto 874 (o 877) testimonierebbe

che la fondazione avrebbe avuto luogo in epoca lombarda. Tale bolla, indirizzata

al vescovo di Pavia da Giovanni VIII, riguarderebbe la conferma dei possessi

della chiesa pavese, tra i quali sarebbe citato - per l'appunto – il monastero

di S. Maria in Cairate. Del documento si possiede solo una copia autentica

del 1585, della quale è messa in dubbio la validità.

Un altro documento pervenutoci è il 1° diploma del sovrano

nel quale viene citato il monastero di Cairate. Per quanto in alcune sue

parti potrebbe rivelarsi un falso, esso viene comunque dato per vero (o,

quanto meno, verosimile) per quanto concerne il passo relativo al monastero.

A conferma della validità della testimonianza ritroviamo un privilegio

dei re Ugo e Lotario che ribadirebbe i possessi del vescovo di Pavia.

La datazione più accreditata di questa pergamena fa riferimento

al 943.

Le conferme al vescovo di Pavia circa il possesso del monastero

di Cairate sono state abbastanza frequenti e possiamo ricordare (tra le

bolle papali) quelle di Paquale II, di papa Callisto II e papa Innocenzo

II; senza tralasciare la testimonianza di Federico Barbarossa.

Per quanto concerne quest'ultima testimonianza, sembrerebbe che

Pietro VI avesse chiesto a Federico il suo intervento a favore del monastero;

monastero che, senza dubbio, rappresentava per Barbarossa un punto strategico

a favore dell'azione militare diretta contro Milano (si pensa, inoltre,

che egli abbia soggiornato nella foresteria del monastero nei giorni precedenti

la battaglia di Legnano).

Non si ebbero altre testimonianze fine al 1217, quando Onorio III

confermò la giurisdizione del vescovo pavese su monasteri tra i

quali, per l'appunto, quello di S. Maria.

Il 10 ottobre 1445 vennero concessi da Francesco Sforza Visconti

ulteriori privilegi, che vennero ribaditi il 28 ottobre dello stesso anno

da Bianca Maria Visconti e, quindi, da Ludovico Sforza (1° giugno 1495)

e dal re di Napoli (e duca di Milano) Francesco (14 febbraio 1503).

Nel 12° secolo non si ebbero notizie che riguardassero strettamente

il monastero, ma ci sono giunti documenti riferiti ai legati.

Per quanto riguarda i secoli 13° e 14°abbiamo invece notizie

certe per mezzo dei documenti delle investiture di terre (dei quali probabilmente

alcuni sono andati persi). Tra questi atti, da due vengono enunciate supposizioni

che riguardino strettamente la storia del monastero. Si tratta delle investiture

del 1272 e del 1306. Da questi atti sarebbe deducibile la preesistenza

di un castello sul territorio dove sorse il monastero di S. Maria Assunta.

Dallo studio di documenti risalenti ai secoli 13° e 14°,

risulta evidente l'accentuata parcellizzazione delle terre in possesso

del monastero.

Questa parcellizzazione, che aveva portato alla formazione

di micro-unità di conduzione sembrò essere la conseguenza

di una definita politica economica ed amministrativa.

Dalla analisi della amministrazione abbaziale, il monastero risulta

essere attivamente impegnato e deciso a mantenere una propria autonomia

d'azione.

Ci risulta che la concessione fosse a scadenza annuale (seguendo in seguito il DONEC UTRIQUE PLACUERIT) e che i canoni riscossi fossero perlopiù in natura (si trattava, quindi, di censi che il monastero, conseguentemente, rivendeva in parte sui mercati cittadini.

SCAVI ARCHEOLOGICI

A partire dal 1981 hanno avuto inizio, nel monastero, una serie di

scavi archeologici condotti dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di

Milano.

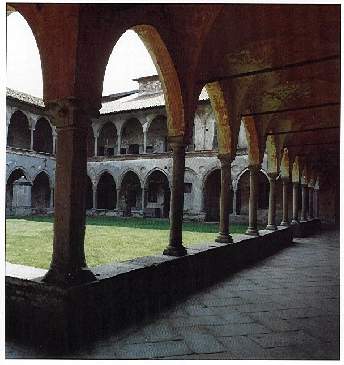

Sono stati eseguiti due saggi di scavo fra il 3 e il 29 agosto 1981

nel settore est del cortile interno al chiostro verso il colonnato nord

e nel locale situato a nord-est in prossimità della muratura caratterizzata

da blocchi di pietre squadrate (considerata come la più antica).

Lo scavo nel cortile sotto la pavimentazione attuale in ciottoli infissi

direttamente nel terreno ha evidenziato un terreno nerastro fortemente

organico; questo strato è molto ricco di reperti ceramici del 17°

secolo. Il secondo scavo eseguito nel locale nord-est, limitato a pochi

metri quadri per questioni di sicurezza, ha messo in luce una sequenza

stratigrafica di un certo interesse; si individuano principalmente 3 strati

prima dell'attuale edificio.

Lo scavo eseguito nel cortile del chiostro viene continuato nel

luglio del 1982 allargando il più possibile il saggio essendo emerse

strutture di cui non era chiaro il significato. Gli scavi sono proseguiti

nel 1989-90 all'interno di parte della navata della chiesa e in area esterna

all'edificio in prossimità dell'attuale ingresso. Nell'area esterna

sono emerse murature che rilevano la presenza di un'abside proprio di una

chiesa a 3 navate. Lo scavo eseguito nell'attuale locale con affreschi

del Luini, ha rivelato la presenza di 2 edifici precedenti la chiesa a

3 navate, non databili con sicurezza in mancanza di materiali. Il 1°

edificio rilevato nella navata centrale non è stato interpretato

con certezza e non ne è chiara la natura religiosa; il 2°, invece,

era sicuramente una chiesa a navata unica.

Vi è poi il 3° edificio a 3 navate di cui lo scavo ha

rilevato la muratura dell'abside destro che tagliava nettamente le sepolture

più antiche, riferibile al 2° edificio, inglobandole nelle proprie

fondazioni. Gli ulteriori scavi in programma nel futuro contribuiranno

a delineare maggiormente la storia del monastero.

REPERTI SCULTOREI

I reperti scultorei appartenenti al monastero sono oggi conservati

nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, nel Civico Museo d'Arte Antica del

castello Sforzesco di Milano e nel Museo Archeologico Storico Artistico

di Gallarate e rappresentano un nodo problematico di notevole interesse

e la prova inconfutabile della sua antichità e della sua importanza.

Dal momento che non c'è alcuna prova documentaria che possa

aiutarci per l'attribuzione ad un periodo storico certo della datazione

dei pezzi, gli studi vertono più sul confronto stilistico e iconografico.

I pezzi cariatesi più noti sono le 3 figure in pietra calcarea

ad alto rilievo, conservato alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Si sa

quasi con assoluta certezza che nel 1978 le 3 statue erano collocate nella

parete destra della chiesa interna di Cairate e che la statua con le trecce

era situata in mezzo alle altre 2 per sottolinearne l'importanza: si sostiene

infatti che essa rappresenti Manigunda fondatrice del monastero.

Panin, uno studioso, ci dice che riguardando insieme le 3 sculture

si ha l'impressione che le ultime 2 derivino da prototipo della prima,

sia nella concezione, sia nel formulario decorativo, con l'unica diffrenza

di una maggiore esperienza volumetrica. Come se lo scultore si proponesse

di farne 2 simili a quella proponendone alcuni elementi che, forse creduti

identici dalla tradizione, tradiscono invece un'esperienza diversa e posteriore.

Altre sono le considerazioni enunciate da Mira Bonomi il quale sostiene

che i 3 pezzi scultorei debbano misurarsi all'interno di una visione unitaria

nell'ambito della scultura tardo romantica – lombarda del 12° - 13°

secolo.

Altro reperto scultoreo è la figura acefala del lettore ora

conservata al Civico Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano.

Collegato a questa scultura e' il bassorilievo raffigurante un bue in pietra

arenaria ora nei depositi del Civico Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco

di Milano che alcuni attribuiscono al 8° secolo come opera longobarda

e altri al 12° secolo.

L'altro bassorilievo rappresenta un leone; donato nel 1934 dalla

famiglia Girola di Cairate, ora conservato al Museo Archeologico – Storico

Artistico della Società Studi Patri di Gallarate.

Reperto interessante è il capitello in calcare poroso al

Civico Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano attribuuito

per i più all'arte lombarda del 12° secolo.

La seconda scultura conservata al Museo Civico di Gallarate è

l'altorilievo rappresentante una testa donata nel 1934 dalla famiglia Girola.

Le caratteristiche somatiche del volto potrebbero indicare una fisionomia

orientale.

Da ultimo, rileviamo quale reperto degno di citazione, il cosiddetto

“Sarcofago di Manigunda” un monolite in pietra dura che la leggenda attribuisce

alla sepoltura della regina longobarda. Rinvenuto nell'orto a sud del monastero

sul finire degli anni 70, per anni è stato utilizzato quale vasca

di approvigionamento d'acqua.

Attualmente è collocato nel porticato del chiostro.

Il ritrovamento, all'interno del monastero, del supposto cadavere

di Manigunda è stato narrato nel 15° secolo da Tristano Calchi

il quale scrive: “… ultimamente, nel rimuovere le antiche macerie, ne fu

scoperto il cadavere, circondato da una veste d'oro, da fibbie d'ora e

da un cingolo d'oro…”.